Verbi in Giapponese: Guida Per Un Utilizzo Impeccabile

11/09/2025

Dialetti Giapponesi: Sono Tanti e difficili Come Quelli Italiani?

22/11/2025I Tengu (天狗) sono tra le creature più enigmatiche del folklore giapponese. A differenza di altri yōkai (mostri e creature mitologiche), che spesso hanno caratteristiche ben definite, i tengu si muovono in una zona di confine, sospesi tra demoni e divinità, tra esseri malevoli e spiriti protettivi.

La loro immagine è il risultato di secoli di trasformazioni, contaminazioni culturali e stratificazioni religiose.

Per questo motivo, parlare di tengu significa non solo raccontare di mostri e apparizioni, ma anche di come il Giappone ha saputo fondere tradizioni cinesi, Buddhismo e Shintoismo, costruendo un simbolo di potere, pericolo e saggezza.

Significato Del Nome "Tengu"

Il termine tengu si scrive con i caratteri 天狗. Il primo kanji, 天 (ten), indica il “cielo” e rimanda al mondo superiore, allo spazio celeste e al divino. Il secondo, 狗 (gu), significa “cane”. Letteralmente dunque si ottiene “cane celeste”.

Tuttavia, questa immagine non corrisponde affatto alla fisionomia che i tengu avrebbero assunto nella cultura giapponese. L’origine va ricercata in Cina, dove il tiāngǒu (天狗 - cane celesta) era associato a fenomeni astronomici come eclissi e comete, interpretati come segni funesti. Con l’arrivo della parola in Giappone, la sua semantica si spostò gradualmente: da “presagio nel cielo” a “creatura soprannaturale delle montagne”.

Il divario tra il significato originario e l’uso giapponese ha creato un terreno fertile per reinterpretazioni. Il nome stesso conserva tracce dell’antico legame con il cielo, mentre l’immaginario successivo li colloca stabilmente tra le montagne, luoghi sacri e misteriosi.

Questo spostamento topografico – dal cielo alle vette – riflette bene il carattere del folklore nipponico, in cui gli spiriti sono spesso legati a paesaggi naturali concreti.

Dalle Meteore ai Monaci Erranti

I primi testi giapponesi che parlano di tengu risalgono all’VIII secolo. Nel Nihon Shoki compaiono come segni celesti simili a comete, forieri di eventi straordinari. Nei secoli successivi, però, la loro figura cambiò radicalmente. Con l’espansione del Buddhismo, i tengu furono reinterpretati come entità demoniache che disturbavano i monaci e interferivano con la pratica spirituale.

Nei racconti medievali, in particolare nel Konjaku Monogatari, compaiono come spiriti che rapiscono religiosi, li smarriscono nei boschi o li tentano con illusioni.

Allo stesso tempo, il contatto con lo Shintō e con culti locali delle montagne portò a una fusione con gli spiriti naturali. Le vette e le foreste erano considerate luoghi sacri, abitati da forze invisibili: qui si ritiravano gli asceti dello Shugendō, i cosiddetti yamabushi.

La somiglianza tra questi asceti e i tengu non è casuale: entrambi vivono in montagna, entrambi praticano discipline ascetiche, ed entrambi incutono rispetto e timore. Con il tempo, la figura del tengu finì per sovrapporsi all’immagine dello yamabushi, fino a diventare quasi indistinguibile in certe raffigurazioni.

La Loro Metamorfosi

L’iconografia dei tengu non è mai rimasta immobile. In origine erano creature mostruose, con corpo umano e testa d’uccello, becco affilato e ali possenti. Questi sono i cosiddetti karasu tengu, o “tengu‐corvo”.

Più tardi, a partire dal periodo Muromachi, si diffuse la versione antropomorfa con volto rosso, occhi penetranti e soprattutto un naso smisurato, interpretato come evoluzione simbolica del becco.

È questa immagine che si è cristallizzata nell’immaginario collettivo e che ancora oggi domina maschere, illustrazioni e rappresentazioni teatrali.

Il naso lungo ha assunto un significato morale preciso: in giapponese, l’espressione tengu ni naru (“diventare un tengu”) indica qualcuno che si è montato la testa, diventando arrogante o presuntuoso.

L’aspetto fisico si intreccia così con il messaggio etico che i tengu incarnano. Il loro abbigliamento, d’altra parte, richiama sempre gli yamabushi: vesti bianche o scure, sandali di paglia, copricapo nero e bastone rituale. Non mancano oggetti magici come il ventaglio di piume (hauchiwa), capace di evocare venti impetuosi o di cambiare forma alle cose.

Le Maschere dei Tengu

Le maschere dedicate ai tengu (tengu-men, 天狗面) sono tra le più celebri del repertorio giapponese e si distinguono per il loro aspetto immediatamente riconoscibile: volto rosso, occhi intensi e naso esageratamente lungo.

Le maschere vengono scolpite in legno di cipresso giapponese (hinoki) o in legno di paulonia (kiri), entrambi materiali leggeri e facili da lavorare.

Alcune versioni moderne utilizzano cartapesta, resine o plastica, soprattutto nei festival più popolari, ma il legno rimane il materiale più pregiato. La superficie viene laccata di rosso brillante e rifinita con dettagli in nero e oro, per rendere lo sguardo più penetrante.

Nei festival montani più antichi, non è raro vedere maschere di grandi dimensioni, portate in processione come veri oggetti sacri, spesso lunghe anche un metro.

Il naso prominente è l’elemento centrale: da un lato richiama il becco originario dei karasu tengu, dall’altro diventa un simbolo di orgoglio e arroganza.

Portare una maschera con un naso enorme durante un festival significa assumere su di sé la forza dei tengu, ma anche ricordare ai presenti il pericolo dell’eccessiva superbia. Alcuni studiosi vedono nel naso lungo un’allusione fallica, legata alla fertilità e alla vitalità della natura: non a caso in certi festival primaverili il tengu è invocato come garante di raccolti abbondanti.

Le maschere teatrali e popolari Nell’arte del Nō e del Kabuki hanno uno stile raffinato e codificato: sono più leggere, pensate per essere indossate a lungo, e trasmettono un’espressione severa ma non grottesca.

Nei festival popolari, invece, le maschere sono spesso volutamente esagerate: nasi interminabili, sopracciglia spesse, denti digrignati. In alcuni casi vengono appese all’ingresso dei templi o delle case come talismani per allontanare gli spiriti maligni.

In vari luoghi del Giappone si trovano maschere monumentali di tengu esposte permanentemente.

Una delle più famose è quella del Monte Kurama, alta diversi metri e visibile appena si arriva alla stazione della ferrovia locale: è un simbolo turistico che ricorda la dimora di Sōjōbō.

Anche nel Monte Takao, nei pressi di Tokyo, celebre per il culto dei tengu, grandi maschere accolgono i visitatori all’ingresso del tempio Yakuōin. Questi manufatti non sono semplici attrazioni: rappresentano la presenza costante dello spirito della montagna, che veglia sui pellegrini.

I Loro Poteri

Le capacità dei tengu variano a seconda delle leggende, ma alcuni tratti sono ricorrenti. Essi volano tra le vette, si muovono con rapidità straordinaria, creano trombe d’aria o suoni terrificanti.

Sono maestri nell’arte dell’inganno: possono assumere sembianze umane, generare illusioni e confondere i viandanti. Tuttavia, non sono meri spiriti dispettosi.

In molti racconti dimostrano competenze eccezionali nelle arti marziali e nella strategia militare. Celebre è la leggenda di Minamoto no Yoshitsune, eroe del XII secolo che avrebbe imparato la scherma dal grande tengu Sōjōbō sul Monte Kurama.

Questo duplice volto – ingannatori e maestri – rende i tengu figure ambigue. Non si limitano a punire: a volte trasmettono conoscenza, offrendo a pochi eletti segreti di lotta o di spiritualità. In alcuni racconti addirittura salvano dei villaggi e puniscono i malvagi.

In questo senso, si avvicinano alla figura dell’insegnante severo, che mette alla prova con ostacoli e illusioni, ma che concede il sapere solo a chi dimostra perseveranza.

Nel corso dei secoli si consolidò l’idea di una gerarchia tra i tengu. I più bassi sono i karasu tengu, dal corpo piumato e dal carattere più bestiale. A un livello superiore stanno i konoha tengu, più simili agli uomini, con ali e nasi pronunciati.

Infine ci sono i daitengu, i grandi tengu, dotati di immenso potere e venerati quasi come divinità locali. Tra i daitengu, il più famoso è Sōjōbō, signore del Monte Kurama, descritto come un vecchio asceta con lunga barba bianca e un naso spropositato.

Altri tengu celebri includono Tarōbō del Monte Atago e Jirōbō del Monte Hira, a dimostrazione di come molte catene montuose abbiano sviluppato leggende proprie legate a queste creature.

I tengu nell’arte e nella vita quotidiana

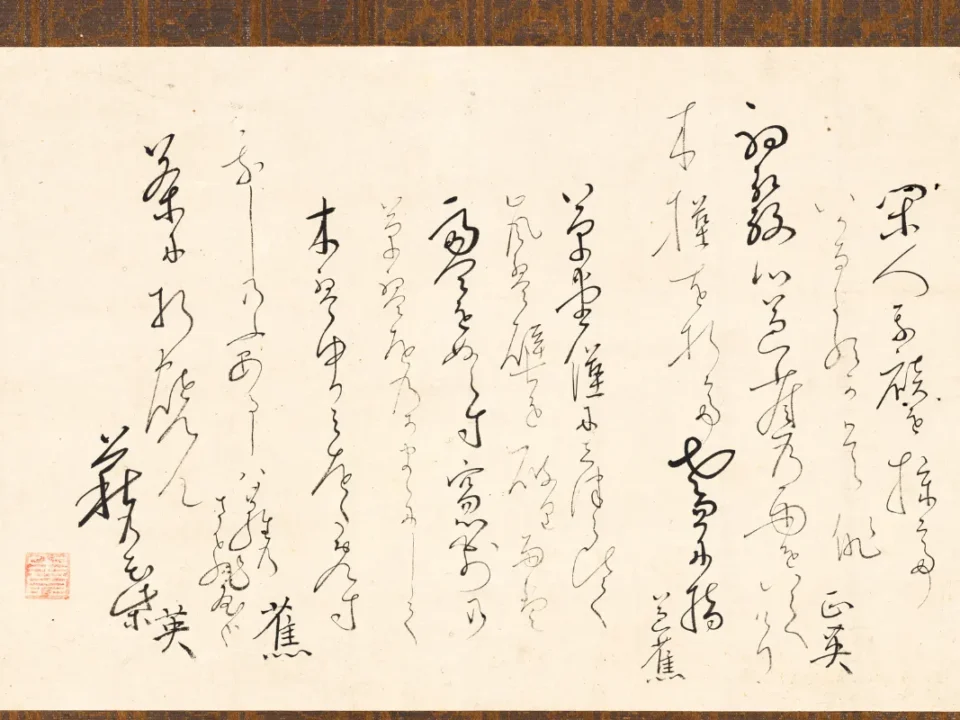

L’impatto dei tengu sulla cultura giapponese è enorme. Nei rotoli illustrati medievali appaiono come protagonisti di scene drammatiche, talvolta grottesche. Le maschere teatrali del Nō e del Kabuki hanno fissato i tratti del naso lungo e del volto vermiglio, trasformandoli in un’icona riconoscibile.

Durante festival e processioni, figure di tengu aprono i cortei, rappresentando allo stesso tempo un richiamo alla tradizione e un auspicio di protezione. Nella cultura pop moderna, i tengu continuano a vivere in anime, manga e videogiochi.

I Tengu Nei Matsuri

La figura del tengu, è protagonista ancora oggi di numerosi matsuri (festival) in tutto il Giappone. Durante queste celebrazioni, il tengu viene evocato non come spirito maligno, ma come protettore delle comunità e come simbolo di energia vitale.

Uno dei festival più noti è il Kurama no Hi-matsuri, che si svolge ogni anno il 22 ottobre presso il tempio Yuki-jinja, ai piedi del Monte Kurama, nei pressi di Kyoto. Qui i tengu hanno una presenza particolarmente importante, dato che proprio il Monte Kurama è considerato la dimora di Sōjōbō, il grande tengu maestro di Yoshitsune.

Durante la festa, enormi torce vengono portate in processione e maschere di tengu guidano il corteo, illuminando la notte con fuochi spettacolari. La loro comparsa è interpretata come un augurio di protezione contro le disgrazie.

Un altro evento celebre è il Shimokitazawa Tengu Matsuri a Tokyo, che si svolge a febbraio in occasione del Setsubun.

Qui il tengu diventa il protagonista assoluto: figure mascherate distribuiscono fagioli arrostiti al pubblico per scacciare gli spiriti maligni, secondo la tradizione del mamemaki. L’atmosfera è gioiosa, con parate, danze e costumi che trasformano il quartiere in un palcoscenico dominato dall’inconfondibile naso lungo del tengu.

Nella prefettura di Kanagawa, a Hadano, si svolge invece il Tengu Matsuri del Monte Ōyama, un evento legato al culto montano e allo Shugendō.

In questa regione il tengu è visto come una divinità protettrice delle acque e della montagna stessa: le processioni portano in giro maschere giganti e talvolta statue imponenti, con la partecipazione di monaci e di praticanti locali. Qui emerge il legame antico tra tengu, natura e religione.

Il Monte Takao e i Tengu

Il Monte Takao (高尾山, Takao-san), situato nella prefettura di Tokyo, è una delle montagne più famose del Giappone per le leggende legate ai tengu. Fin dall’antichità, questa vetta è stata considerata sacra, meta di pellegrinaggi e pratiche ascetiche dello Shugendō, e dimora di numerosi spiriti della montagna. Tra questi, i tengu occupano un posto privilegiato, incarnando il potere e la protezione della montagna.

All’interno del complesso del tempio Yakuōin, situato lungo i sentieri principali, si trovano numerose rappresentazioni dei tengu. Statue, dipinti e maschere ricordano Sōjōbō e altri grandi tengu: molti pellegrini le toccano o si fermano a pregare, chiedendo protezione per sé stessi o per la propria famiglia.

Le figure dei tengu fungono da custodi, vigilando sul tempio e sui sentieri circostanti, sottolineando il legame tra sacralità e natura.

Le maschere dei tengu sono onnipresenti: oltre alle piccole maschere decorative vendute come talismani nei negozi del tempio, si trovano maschere monumentali che sovrastano i visitatori lungo i percorsi di trekking. In alcune festività locali, come durante il periodo primaverile e autunnale, vengono organizzate processioni e danze in cui i partecipanti indossano maschere giganti e abiti da yamabushi, impersonando i tengu.

Queste rappresentazioni servono sia a celebrare la leggenda sia a trasmettere valori morali, come il rispetto per la montagna e l’umiltà di fronte alle forze naturali.

Oggi il Monte Takao è una meta turistica popolare, e i tengu sono diventati simboli culturali riconosciuti a livello nazionale. Maschere, gadget e decorazioni legate ai tengu accompagnano i visitatori lungo i sentieri e nei negozi del tempio, creando un ponte tra mito, religione e vita quotidiana contemporanea.

Nonostante la popolarità turistica, il legame con il folklore resta intatto: chi sale la montagna incontra numerose testimonianze della presenza dei tengu, dalle statue alle leggende narrate dai custodi del tempio.